|

國立臺灣師範大學藝術學博士 2005 胡朝景

|

|

|

|

淺論宋代理學與繪畫

|

|

壹、前言

舉凡任何一個歷史時期或時代的學術思想與藝術創作形式風格,必或多或少彼此影響,相互激盪,因時代思潮、學術發展、藝文創作等均是整體文化活動的一部分,自古中外皆然。

中國學術思想發展,自先秦百家齊放,漢代獨尊儒術,至唐代集古籍之整理、校勘、訓釋之大成,而到宋代則不再斤斤於典籍文字上的修訂與訓釋,轉向心性思想的探究,揉合儒、道、釋三家於一體,產生博大而精深的宋代「理學」。而宋代繪畫在中國美術發展史上,被公認是最多樣、最輝煌,也是影響最深遠的時代。

筆者於研讀宋代理學及宋代繪畫時,發現兩者在精神及本質上的共通性,深覺有再進一步分析比較之價值。雖然宋代倡文輕武,印刷術發達,各種形式的藝文創作多元而精采,但本文擬將探究重點置於宋代理學對當時繪畫的影響,並嘗試透過作品的比較、分析,整理出理學、禪學與繪畫創作之間的關係。

|

|

|

|

貳、宋代理學

宋代尚文輕武,學風鼎盛,其學術思想發展一反前代「文以載道」的實用主義,也不再鑽研詞章訓釋,轉而綜合以往的儒家、道家、佛家思想,探討「天理」與「人性」,成就了中國學術思想史上特殊的一章──宋代理學。

縱使在宋代,學者也未曾以「理學」自稱,後世稱之為理學,蓋欲與儒家區別,因理學乃混合儒、佛、道的思想,以道為本,以儒為用,並以佛援之。故理學可說是儒、道、佛的綜合體,胡適亦曾言:

理學掛著儒家的招牌,實是襌宗、道教、佛教的合產品,其中有先天太極等等是道教的分子,又談心說性是佛教留下的問題,災異感應是漢代儒學的遺跡。但其中的主要觀念卻是古來道家的自然哲學裏的天道觀念,又叫做「天理」,故名為道學,又名為理學。(註1)

儒家是以「仁」為本體的思想體系,注重修身、博愛、孝親、忠君,並使人達到溫、良、恭、檢、讓的道德境界。

道家以「道」為思想的核心,其所謂的「道」乃從天道演變而來,卻又與天道不同。天道一般指日月星辰等天體運行的軌道或法則,而道家的「道」則是天地萬物的本源。此思想經老子提出之後,成為道家各派的思想核心之一。在中國哲學史上,道家學者透過「道」的概念首次探究萬物本源的問題,開闢了中國形而上學的傳統。

關於理學與佛學的關係,史學家鄺士元明確指出:

佛學之影響於宋學,為時最久,而其力亦最偉。吾人如謂無佛學即無宋學,絕非虛誕之論。宋學之所號召者,曰儒學,而其所資以號召者實為佛學,要言之,宋學者,儒表佛裡之學居多。……故宋明理學之徒,或僅因佛而釋儒,或直接援佛以入儒,其對於佛學之取捨與多寡雖不甚同,然其受佛學之刺激與影響則初無二致。(註2)

因此,理學與佛學是分不開的。

其實,「理學」只是對宋代學術思想的統稱,其中學者輩出,各派思想內容不甚相同,諸如:北宋周敦頤、張載、程顥、程頤,以及南宋的朱熹、陸九淵等,均是極具代表性的理學家。資將各家學說重點簡述如下:

一、周敦頤著《太極圖說》說明其宇宙觀,指出天地演變過程為「無極而太極」,意即:「太極動而生陽,動極而靜,靜而生陰,靜極復動,一動一靜,互為其根,分陰分陽,兩儀立焉。」認為宇宙與萬物所以發生的道理,乃完全支配於動與靜之互為影響。關於道德修養方面,主張性善,虛靜而無欲,頗近佛老。

二、張載的《太虛論》,認為太虛即氣也,是實在的,太虛凝聚之時,就是物,故萬物為太虛變化之客形,而本體就是太虛,萬物分散,則仍復歸於本體之太虛。而太虛有陰陽二氣,或聚或散,聚則形成,散則滅跡,雖變化無常,本之理如一。因此,張載的世界觀是一元的,與萬物互相貫通。

三、程顥的宇宙論,認為宇宙萬物乃陰陽二氣所生,而陰陽二氣須相待而成,故「獨陰不生,獨陽不長」,且「天地萬物,無獨有待,皆自然而然。」至於心性,主張「生之謂性,性即氣,氣即性,生之謂也。」人之善惡本來不齊,此為宇宙真相,而此真相便是理,是故善惡皆是性。並認為心乃元氣,為人身之主宰,「故道心言其本性則為天理」,天理乃道,道乃性。

四、程頤的宇宙論,認為理氣乃二元,而道即理也。「離了陰陽便無道,所以陰陽是道也,陰陽氣也,氣是形而下者,道是形而上者,形而上者是理也。」道是萬物所以然的規律,氣是物質,道是精神,「理也者,形而上之道也,生物之本也,氣也者,形而下之器也,生物之具也,是以人物之生,必稟此理,然後有性,必稟此氣,然後有形。」因此理與氣並不分離,理為萬物所同一,而氣有清濁厚薄之別。

五、繼程頤的理氣二元說,朱熹亦主張萬物的本源是理與氣,理不但是萬物創生的根,本理同時亦是宇宙社會的最高法則,並認為理與氣是相對的,與太極為同一物,太極即理,宇宙一切現象皆由於理氣之合成而成。故曰:「天地之間,有理有氣,理者,形而上之道也,生物之本也,氣者,形而下之器也,生物之具也。」

六、不同於朱熹,陸九淵的主張較接近程顥的「心乃天理」說,倡導「心即理」的觀念,認為理是宇宙最高、最後的存在根源,天地鬼神人皆不能違異,「此理充塞宇宙,天地鬼神且不能違異,況于人乎?」而理的具體表現為宇宙間萬物的存在秩序,不僅包括自然方面的秩序,也包括社會倫理的秩序,「道塞宇宙,非有所隱遁,在天曰陰陽,在地曰柔剛,在人曰仁義。」至於「心」,乃萬物根源性的實體,充塞宇宙的萬物之理即在心中,發自心中。

縱觀之,儘管各派學者思想體系不盡相同,或以周易為本,由宇宙本體推論人生正道(周敦頤、張載),或為理氣之說,窮理以致知(二程、朱熹),或以心性為主,外物為從(陸九淵),然而各家亦有其共通之處:

1.各派講學,純係社會平民學者之自由結合,與政府或政治全不相干。

2.理學家均講求修身做人之道,主張恭行實踐,不事空談。

3.言心言性,務極精微,皆以「靜」「敬」為主,頗雜有佛、道之思想成分。(註3)

其中所言「恭行實踐,不事空談」、「言心言性」以及「頗雜有佛、道之思想成分」等,均與宋代繪畫特色不謀而合。

此外,南宋兩位理學家朱熹與陸九淵,分別統合或承續了前輩學者立論,成為代表「客觀的觀念論」與「主觀的觀念論」兩大派系,各據山頭。鄺士元指出:

朱學的中心命題是「性即理也」。他認為事物是離開人的主觀意識而獨立存在的,但卻以為理是事務存在的根據,因此他斷言理是第一的,而性亦是第一的,但心卻是後有的,所以他的思想是屬於客觀的觀念論。但相反地,陸學的中心命題是「心即理也」。象山認為是事物物都在人的心中,理也在人的心中,故心是第一的,事事只向心求,無需向外尋找,所以他是主張主觀的觀念論。(註4)

這種客觀與主觀、理性與感性的相互對峙,激盪出活躍的學術探究風氣,更活化了宋代的藝文創作形式與內容。

|

|

|

|

叁、宋代繪畫的特質

宋代在中國繪畫發展史上是極輝煌的時代,除制度健全、高手雲集、畫科完備等之外,寫實性的巔峰、寫意性的開端與禪意畫的發展,均是其主要特色,亦對後世繪畫發展影響甚大。

一、寫實性的巔峰

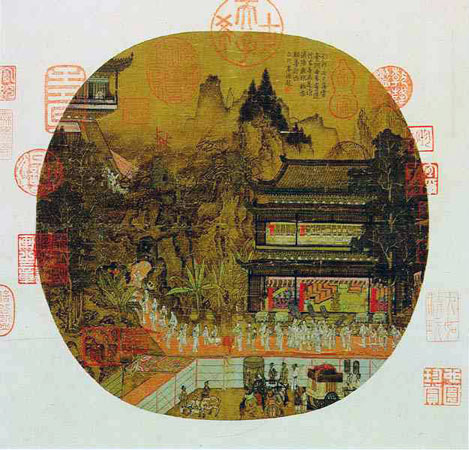

「寫實」有兩層意涵,一是透過觀察,將物象形貌精確地呈現在畫面,為一種再現自然的功夫;而另一是忠實呈現現實生活百態,未加批判或修飾。宋人繪畫可說二者兼而有之。以北宋張擇端《清明上河圖》(圖:1)為例,畫家以慎密的觀察力,描繪清明時節北宋汴京及汴河兩岸繁華、熱鬧的景象及自然、人文風光。在全長5公尺多,高不足25公分的畫幅中,精密描繪人物、牲畜、車船、市集、屋舍、橋樑、城廓等,舉凡人物五官、橋樑結構、屋舍裝潢等細節均盡其精微,甚至表現出近大遠小的透視概念,為結合視覺寫實與社會寫實的巨作。

|

|

|

|

(圖:1)北宋 張擇端 清明上河圖(局部) 528×24.8㎝ ※點閱照片即可放大欣賞 |

|

再以南宋趙伯駒的《漢宮春曉圖》(圖:2)為例,畫家於直徑24.5公分的畫幅中,精緻地描繪出漢宮七夕賞月之景,舉凡山石、林木、宮院、閣樓、車輿等,甚至人物衣著、動態,均極精妙,充分呈現宋畫「可行、可望、可游、可居」的寫實特質。

|

|

|

|

(圖:2)南宋 趙伯駒 漢宮春曉圖

※點閱照片即可放大欣賞 |

|

|

|

|

其實,中國繪畫的寫實精神並非宋代獨有,早自唐、五代便以精描寫實為特色,然而水墨技術的發展至宋代臻至完熟,使寫實主義發展在宋代達到最高峰,誠如佘城教授所述:

宋代繪畫發展,承繼前代畫家思想技藝遞嬗衍變,因應時代特殊背景環境產生需要,在畫學的形成方面,除技法的精研發明,水墨思想的勃興昌盛,文人畫風的萌發滋長外,還有一項顯赫的成就,就是寫實主義的發展到達最高峰。(註5)

二、寫意性的開端

除寫實性之外,繪畫中的寫意精神亦於宋代萌芽茁壯。

我們審視宋人的繪畫理論,以及觀察宋代存世畫蹟,不難發現其繪畫在摹擬自然追求寫實之外,意在象外,藉著外在的自然形象,來表達內心的情感,畫出一片心靈昇華的世界。(註6)

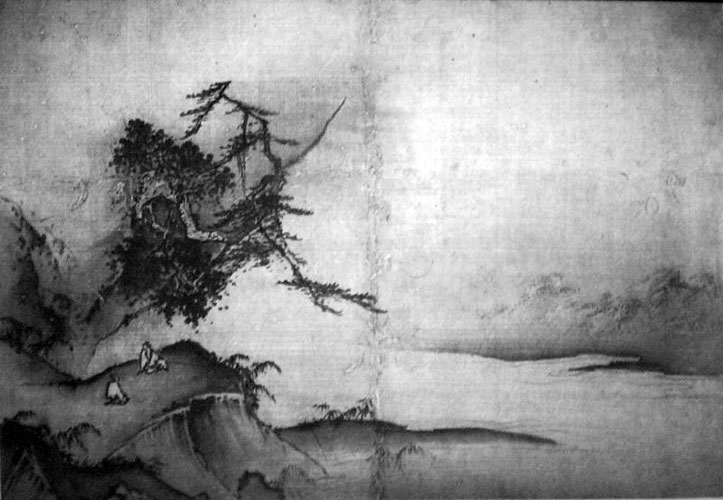

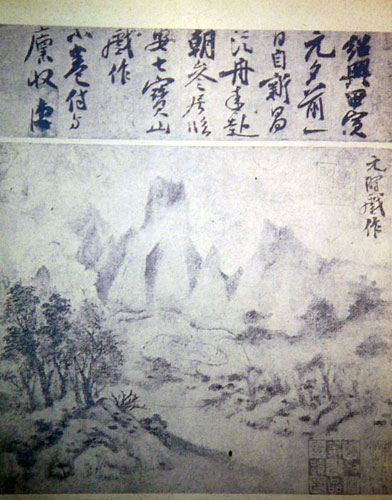

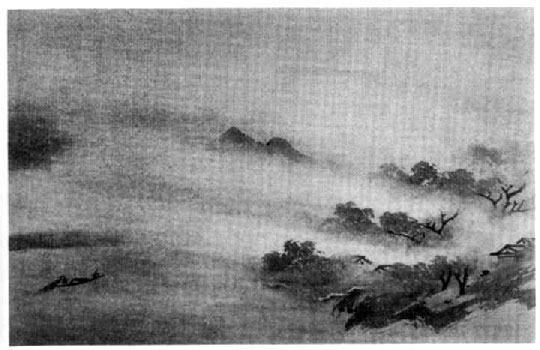

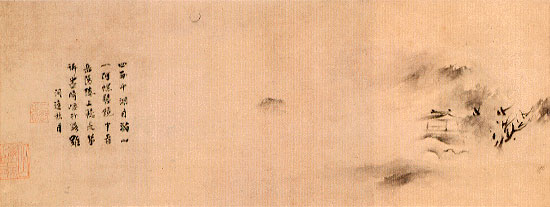

所言「意在象外」、「畫出一片心靈昇華的世界」,就是繪畫中的寫意性,此種寫意精神始於宋代,發展至南宋尤其明顯。以南宋夏圭的《松崖客話圖》(圖:3)為例,畫面幾乎已被雲氣圍繞,簡潔的老松、人物,以及若隱若現的對岸,讓畫境悠遠,觀者視線游於畫面之中,心靈卻已飄忽畫面之外。而米友仁的《遠岫晴雲圖》(圖:4)又呈現不同的境界,對畫家而言,外在的景物已成為「戲墨」的依託,悠游筆墨,意在象外。關於禪意畫的盛行,將詳述於下文。

|

|

|

|

|

| (圖:3)南宋 夏珪 松崖客話圖 |

|

(圖:4)南宋 米友仁 遠岫晴雲圖 |

|

|

※點閱照片即可放大欣賞 |

|

|

|

肆、宋代理學對繪畫的影響

一、窮理與盡性之於寫實性與寫意性

如前文所述,宋代繪畫是寫實性與寫意性並具的,這種理性與感性的調和,與宋代理學對宇宙萬物的哲學觀不無關係。

揆諸我國畫史上,畫家創作時能夠深究物情,尋思神理,講求格法,追擬真實,作品臻達精美絕倫的地步,誠非宋代莫屬。所有其他朝代製作,難與相侔比擬。(註7)

此處所言「深究物情,尋思神理,講求格法,追擬真實」,不僅是宋代繪畫的寫實精神,也正與宋代理學所倡「窮理」、「格物」的精神相符。此外,理學家亦「言心」、「盡性」,講「意境」,重「理趣」,均直接或間接影響宋代繪畫的形式與內容。

|

|

|

|

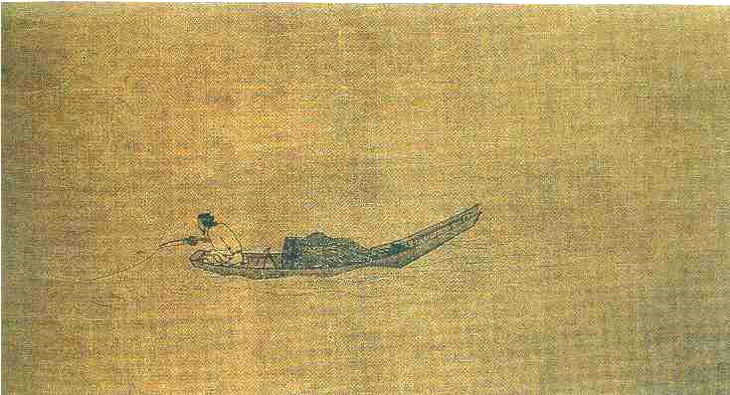

(圖:5)南宋 馬遠 寒江釣艇

※點閱照片即可放大欣賞 |

|

|

|

|

|

|

試以南宋馬遠的《寒江釣艇》(圖:5)為例,通幅畫面僅僅描繪孤舟與釣者,畫家以精密的筆法表現釣者傾身垂釣的姿態與舟艇的細節,人物的動態、衣褶、髮鬢、鬚髥,以及漁具、船身結構等,皆巨細靡遺,甚至可從傳手到船尾的船板角度看出精確的透視處理,足見畫家觀察之細心與寫實之功力。然而,除畫面中央精細的主題外,船身週遭流暢的水紋與大面積的佈白,卻讓畫面充滿空靈幽渺的逸趣,頗似蘇軾《前赤壁賦》中所云「寄蜉蝣於天地,渺滄海之一粟」的蒼茫之感。

再看賈師古的《巖關古寺》(圖:6),畫家以低視平線的角度,描繪兩位趕往山間古寺的僧侶,與馬遠同樣的精密筆法,描繪老松姿態、山石肌理、古寺結構,甚至微小的人物動作、蜿蜒而上的山徑,均極盡寫實功力。然而畫家以畫面右下的雲靄、幽渺的遠山及上方大面積的留白,營造出虛實對應的佳構。靜觀此作,甚至可感受到「理」與「氣」在畫面空間裡運轉。

宋代畫家很巧妙地結合了寫實性與寫意性,正對應理學家所謂的「窮理」與「盡性」。

|

|

|

|

(圖:6)南宋 賈師古 巖關古寺

|

|

|

|

|

二、理性與感性的消長

縱觀宋代繪畫發展狀況,可發現除了寫實性與寫意性(理性與感性)的調和並具之外,兩者亦呈現有趣的消長現象。

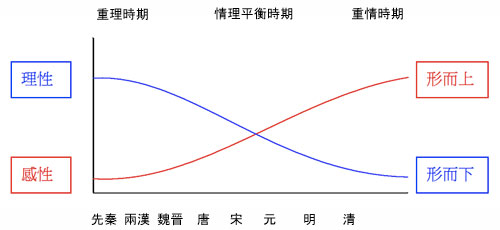

曾祖蔭教授在「中國古代美學範疇」一書中,曾針對中國歷代美學「情」、「理」的觀念與發展作分析,並約略分為三個時期:重理時期(先秦至兩漢)、情理平衡時期(魏晉至宋元)與重情時期(明清)。

所謂重理時期,它的基本特點是重視文藝的理性作用,強調文藝與政治、教化的聯繫,相對來說,文藝的情感特性處於次要的甚至是受到一定壓抑的地位。這種藝術觀念,主要表現在先秦漢兩漢。(註8)

所謂情理平衡,是指文藝上重理的傾向在向重情的傾向轉化過程中,兩種傾向隨著時代和文藝的發展,不斷在爭論中求平衡,又在新的平衡基礎上進行著辯爭。……其主要表現是在魏晉到宋元時期。(註9)

所謂重情,並非不要理,而是指人們對藝術的情感特性有了更深刻的認識,對情感在藝術中的地位、作用和意義有了更深入的理解。它標誌著人們的審美觀念在日益發展。這種重情的藝術觀念主要表現在明清兩代。(註10)

在此,可將「情」與「理」的基本概念理解為「感性」與「理性」,則根據曾教授的分析,我們看到了中國美學理論在理性與感性兩個傾向上的消長(如下圖所示),宋代正處於兩者相互平衡,或針鋒相對的時期。對應於歷代繪畫發展,情況亦是如此。而宋代理學,尤其是南宋,更是中國哲學思想理性與感性相互激盪的時代。

|

|

|

|

|

|

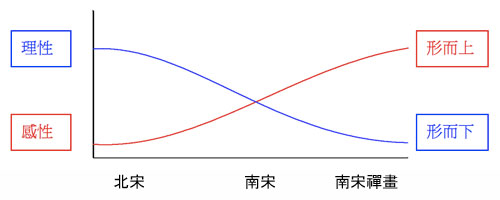

此外,若將時間軸縮短至北宋與南宋,則理性與感性的消長也恰巧與歷代發展大勢相似(如下圖所示)。

|

|

|

|

|

|

|

|

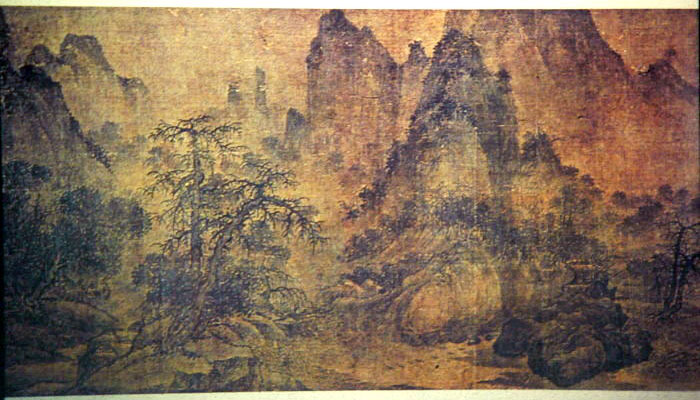

以山水畫為例,試比較北宋與南宋兩幅類似題材的作品:北宋范寬的《谿山行旅圖》(圖:7)與南宋馬遠的《曉雪山行》(圖:8),前者以敏銳的觀察力與獨特的技法,把陝北高原蒼茫、雄壯的風光描繪得淋漓盡致。巨大主山佔畫面的大部份,山石粗糙的肌理,若隱若現的山泉、瀑布、寺廟,以及微小的騾匹、行者,皆極度精微,讓觀者有身歷其境的臨場感,很顯然是一幅理性多於感性的作品。反觀馬遠的《曉雪山行》,除描繪精細的主題(馱著煤塊、薪材的騾子,人物的神態、衣褶)之外,佔畫面大部分的山坡、石塊及樹木,均逸筆簡潔,一氣呵成,呈現出與范寬截然不同的靈氣,這正是感性思維在畫面上所起的作用。

而發展至南宋禪意畫,畫面中形而上感性思維的重要性已遠遠大於形而下的客觀描繪。此部份將於下文討論。

|

|

|

|

|

| (圖:7)北宋 范寬 谿山行旅圖 |

|

(圖:8)南宋 馬遠 曉雪山行圖 |

|

|

※點閱照片即可放大欣賞

|

|

三、禪意畫的盛行

宋代與前朝哲學思想最大的不同在於宋代理學掺揉了禪宗思想。禪宗是中國佛教史上的重要流派之一,盛行於唐末以後,不僅影響宋代理學,其精神亦深入中國及日本的藝術創作。

何謂禪?簡言之,“禪”即是“悟”,所謂言人不見人,言物不見物,便是禪。(註11)

從哲學體系上看,禪宗自惠能之後,開始放棄佛教經典,既可不背誦,也不累世修行,甚至不坐禪,但只要在思想上接受佛教世界觀,就可以成佛,在中國哲學上充分發展了唯心主義對世界的觀點。(註12)

由此觀之,普遍流行於宋代的禪宗,屬於南宗(惠能禪宗),本質上已否定語言、文字的功能,否定外在物象、繁文縟節,甚至否定邏輯思維、理性判斷。相反的,主張藉由「內省」來「悟道」。陳英德也指出:「認識不是由外在獲得,而是靠內心省到。學佛是認識自己主觀的心,而心是世界的本源,認識了心,也就認識了世界。」(註13)禪宗這種唯心論的傾向,頗符合宋代理學對前朝「詞章訓估」、「文以載道」的反動,為否定文藝的實用與教化功能提供了一條可行的出路。

既然「言人不見人,言物不見物」,強調的是內心的「悟」,因此不同於釋道人物畫,禪意畫雖不描繪神佛形象,卻處處充滿禪思。此外,禪意畫中也不見對物象的精密描繪,取而代之者往往是不假修飾的草草逸筆,卻筆筆見禪機。南宋禪意畫家甚多,在此僅例舉三位較具代表性的畫家作品簡述之,分別為:梁楷、牧溪、玉澗若芬。

目前雖尚無史料可證實梁楷是否為禪僧,但傳世作品不乏與禪佛相關者,如:《八高僧故事圖》(圖:9)、《六祖劈竹圖》(圖:10)、《潑墨仙人圖〉》(圖:11)、《出山釋迦圖》、《布袋和尚》、等,就算描繪內容非關禪佛,如:《太白行吟圖》(圖:12),也充滿濃厚禪意。

|

|

※點閱照片即可放大欣賞 ※點閱照片即可放大欣賞 |

|

(圖:9)南宋 梁楷 八高僧故事圖 |

|

|

|

|

|

|

|

|

(圖:10)南宋 梁楷

六祖劈竹圖 |

|

(圖:11)南宋 梁楷

潑墨仙人 |

|

(圖:12)南宋 梁楷

太白行吟圖 |

|

|

※點閱照片即可放大欣賞 |

|

|

|

梁楷畫路甚廣,技法多樣,但「簡筆戲墨」是他的絕活,更令人不免與禪意聯想:

……彷彿表現了禪宗所主張的不重修飾、不重經典、不立文字、不立戒律、打破傳統格局的境界,令人觀賞之下心中頓有所悟,因而被歸於“禪畫”之列。(註14)

除「禪意」、「簡筆」之外,他也以「嗜酒」稱著,元朝夏文彥於《圖繪寶鑑》記載:「嘉泰年間畫院待詔,賜金帶,楷不受,掛院內。嗜酒自樂,號曰梁風仔。院人見其精妙之筆,無不敬伏,但傳世者,皆草草,謂之簡筆。」南宋浮慈寺禪僧北礀亦於詩中云:「梁楷惜墨如金,醉來亦復成淋漓。」或許藉由酒精作用,使人進入半無意識狀態,則理性思維停滯,讓潛意識裡的澎湃感性解放。唐朝書家張旭亦嗜酒,往往在大醉後手舞足蹈,然後提筆落墨,一揮而就。杜甫曾在《八仙歌》中寫道:「張旭三杯草聖傳,脫帽露頂王公前,揮毫落紙如雲煙。」筆者認為將此詩套用於梁楷亦頗貼切。

透過南宋蜀僧牧溪的《瀟湘八景》(圖:13)圖組之《漁村夕照》(圖:14),更使人感受到禪僧對繁雜景物的重新消化,比起王洪相同題材的作品(圖:15),後者用筆精密、巨細靡遺,兩者顯然大異其趣。牧溪的作品,數筆點染的山石、林木、漁舟,使畫面輕鬆自然,氤蘊繚繞,恍如人間仙境。

|

|

※點閱照片即可放大欣賞 ※點閱照片即可放大欣賞 |

|

(圖:13)南宋 牧溪 漁村夕照(瀟湘八景之一) |

|

|

|

|

|

|

| (圖:14)南宋 牧溪 漁村夕照(局部) |

|

(圖:15)南宋 王洪 漁村夕照(局部) |

|

|

|

|

|

|

比起王洪與牧溪,玉澗若芬的《瀟湘八景》(圖:16、17)圖組顯得更加豪放不羈,數點筆墨隨意點染出山巒、房舍、樹石、漁舟,筆筆見靈氣,似乎增一筆過繁,減一筆太簡,筆隨意走,出神入化,意象幽邃,大巧若拙,給予觀者無限想像空間。正所謂「筆愈簡,而氣愈壯,景愈少,而意愈長」(宣和畫譜,記關同)。

|

|

※點閱照片即可放大欣賞 ※點閱照片即可放大欣賞 |

|

(圖:16)南宋 玉澗若芬 遠浦歸帆(瀟湘八景之一) |

|

|

|

|

|

|

| (圖:17)南宋 玉澗若芬 洞庭秋月(瀟湘八景之一) |

|

(圖:18)南宋 玉澗若芬 廬山圖 |

|

|

|

|

|

|

再看玉澗若芬的《廬山圖》(圖:18),乍看畫面簡單,細讀又極為複雜。畫家以濃淡乾溼粗細各不相同的筆觸畫出動勢不一的三座主峰,讓人聯想到蘇軾的《題西林壁詩》:「橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。不識廬山真面目,只緣身在此山中。」詩中畫裡,均富含哲理禪思。畫面右方題云:「過溪一笑意何疏,千載風流入畫圖;回首社賢無覓處,爐峰香冷水雲孤。」佘城亦云:「是知所畫明為廬山香爐峰,暗喻晉慧遠、陶淵明和陸修靜的“虎溪三笑”故事。」(註15)因此,所畫雖為山,實另有所指,已入「見山不是山」的境界。顯然南宋禪意畫,形而上的感性思維已成為畫面的主體,所描繪的客觀物象已淪為寄情之客體。

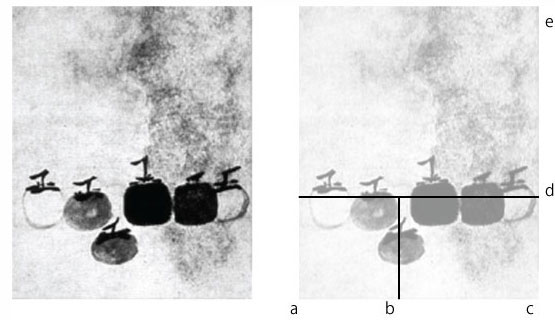

牧溪的《六柿圖》(圖:19)堪稱禪意畫的經典。通幅作品沒有任何關於禪、佛的圖像或線索,僅以六顆柿子安排於畫面上,極其簡單,卻又極其深奧。雖尚未親睹原作,但透過複製圖象,卻依然令人感動莫名,何以如此?明代收藏家項元汴曾言牧溪作品:「真狀物寫生迨出天巧,不唯肖似形貌,並得其意象。」(註16)看似隨意的筆墨點染,卻有意無意透露出象外之意,是故畫中柿子已不只是柿子,畫作也不只是畫作,是哲思,也是永恆。

|

|

※點閱照片即可放大欣賞 ※點閱照片即可放大欣賞 |

|

(圖:19)南宋 牧溪 六柿圖 |

|

|

|

面對此畫,靜心思索,發現其中很多「無心」中的「用心」。六顆柿子有圓有方,有深有淺;六個果蒂方向一致,看似相同,卻見高低、用筆均不一致。同中有異,異中有同。

就整體構圖來看,六顆柿子的位置安排極接近黃金比例,如右上圖所示,線段a b與線段b c的長度比約為2:3,線段c d與線段d e的長度比約為3:5,而以柿子的群組來看,它們被安排為1顆、2顆和3顆, 再以墨色來分,黑灰白的個數為2:2:2,總括以上數字,包含1,2,3,5,這就西洋是著名的斐波那契數列(Fibonacci numbers):1,2,3,5,8,13,21,34,55……,該數列任一數字除以前一數字,其結果大約都等於1.618,也就是黃金比例,是自然萬物中隨處可見的完美比例,也是宇宙運行中的「理」。當然,牧溪隨心所欲地揮毫之時,考慮構圖原理的可能性很小,但當畫家對外物心領神會,達物我合一之時,提筆落墨,作品自然飽含宇宙奧理。

禪意畫的題材內容廣泛,不限於山水、人物或靜物,正如同禪宗所言:「菩提只向心覓,何勞向外求玄。」

|

|

|

|

伍、結語

宋代繪畫在中國繪畫史上的高度成就自不迨言,其影響因素甚為複雜,除理學之外,尚與政治制度、皇帝提倡、畫院設立、畫跡收藏盛行、畫論趨於完備等等密切相關,但一個朝代的哲學思想,往往最容易在有形的藝文創作中發現端倪,兩者相得益彰,互為表裡。

哲學思想與繪畫發展至宋代,均不約而同的往內在心性去探究,發掘表象之外的宇宙真理,此現象絕非湊巧或偶然。因此對宋人而言,外在的真實與內在的真相是同樣重要的,而理性分析與感性抒情也是可以並存調和的。累積前人的智慧,筆者深信在宇宙萬物的運行之中必有個主宰力量或秩序,此力量與秩序就是「理」,亦是老子所言之「道」,它承現在平凡的物象中,又同時存在不可見的心靈世界裡。

|

|

|

|

|

|

註釋

註1:參閱香港佛教沉香林紀念中學學術網頁www.bshlmc.edu.hk/~ch/alexam/LISM.htm。

註2:鄺士元《中國學術思想史》里仁出版社,台北市,民84,P.340~341。

註3:同註2,P.343。

註4:同註2,P.359~360。

註5:佘城《宋代繪畫發展史》,課程講義(未出版),P.26。

註6:同註5,P.27。

註7:同註5,P.26。

註8:曾祖蔭《中國古代美學範疇》丹青圖書有限公司,台北市,民76,P.8。

註9:同註8,P.19。

註10:同註8,P.39。

註11:同註5,P.30。

註12:陳英德《中華民國美術思潮研討會論文集—論禪宗在中西美術表現上所起的作用》台北市美術館出版,台北市,民81,P.18。

註13:同註12。

註14:同註5,P.274。

註15:同註5,P.234。

註16:同註5,P.304。

|