|

胡朝景(國立台灣師範大學藝術學博士)2009

|

|

|

|

從尼采談藝術創作

|

|

一、前言

弗列德利希˙尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche,1844-1900),一位歷史上少有的重量級哲學家,同時也是西方傳統基督宗教思想的徹底顛覆者,其「上帝已死」、「超人哲學」、「權力意志」等大膽的創見不僅震撼他的時代,且對於逝世一百多年之後的今日仍具有極大影響力。

筆者選擇從尼采來談藝術創作,不僅因尼采直接肯定了藝術創作對人生的重要性,也因其哲學思想的多重詮釋性:

尼采普遍受歡迎的程度歷久不衰,原因在於他的著作不但具有誘惑力,同時還具備高度的適應性。尼采哲學涵蓋相當多的議題,他的觀點又經常隨機應景而彈性變化,又經常借用各種比喻來傳達他那套神諭式的智慧。這些都使得後人得以提出各式各樣的創造式閱讀和詮釋方式,我們幾乎可以完全根據自己所想強調和選擇的議題內容去使用尼采,尼采是一面哲學家隨時可以在其中找到自己觀念的鏡子。1

確實,我們可以根據自己所想強調和選擇的議題內容去引用尼采的哲學,故在此我將藉由尼采的兩部重要著作《悲劇的誕生》與《查拉圖斯特拉如是說》來談談他在藝術創作方面給我們的啟發,希望這種「創造式閱讀和詮釋」不致對尼采的哲學造成太大的誤解。

|

|

|

|

二、《悲劇的誕生》

發表於1872年的《悲劇的誕生》是尼采第一部備受矚目的重要著作,它呈現了尼采早期的哲學思想。該作中,尼采深入考究希臘悲劇的起源,探討希臘悲劇的精神,同時對三大悲劇作家:艾斯奇勒斯(Aeschylus,525-456 B.C.)、索弗克里斯(Sophocles,496-406 B.C.)與尤里皮底斯(Euripides,480-406 B.C.),以及其代表作:《普羅米修斯》(Prometheus)、《伊底帕斯》(Oedipus)及《愛恩》(Ion)等作深層的分析。

從尼采的《悲劇的誕生》來看藝術創作,吾人至少獲得兩個重要的啟示,其一為「藝術是人類命運的救贖」,其次為「推崇戴奧尼索斯精神」:

(一)、藝術是人類命運的救贖

在希臘悲劇中傳達了人類最大的,也無法避開的敵人就是「命運」,而藝術是人類命運的救贖。他說:

希臘人特別易於感受細微而深刻的痛苦,他們曾洞察自然和歷史的破壞力量,可是,這些深奧的希臘人,卻藉這種合唱隊而自求安慰。也許,他們曾有陷入佛家否定意志的危險中,但藝術救了他們,透過藝術,他們重新獲得了生命的意義。2

希臘人是個敏感的民族,極易於感受到人生的根本痛苦(人類無法對抗命運),但他們基督教那樣否定現世,也不若佛教徒那樣盼望來生,因為藝術救了他們。因此,尼采對藝術創作的肯定與重視是無庸置疑的。

(二)、推崇戴奧尼索斯精神

尼采在該作中藉由古希臘的悲劇深入探究其基本精神,即為阿波羅(Apollo)精神與戴奧尼索斯 (Dionysus) 精神的綜合。換言之,尼采認為前者的夢幻世界與後者的狂醉世界在希臘悲劇中得到完美的統一:

酒神代表人性中激情衝動的那一面,而太陽神則象徵著人性理智靜觀的另一面。他們在悲劇中得到了統一。悲劇揭示人真實的生存,讓人直接面對生命本身。3

如以太陽神阿波羅象徵理性與冷靜,則酒神戴奧尼索斯便代表創作中的感性與自由。藝術創作必須同時涵蓋理性的構思與豐富的情感,亦即阿波羅精神與戴奧尼索斯精神的綜合,而尼采特別推崇後者,他說:「在所有具有真正創造力的人們中,本能是強大肯定的力量,而理性則是勸阻者和批評者」4。他在書中進一步指出希臘悲劇精神已斷送在尤里皮底斯手中,因他以太陽神來代替酒神作為悲劇的主角,使悲劇失去了最初具有的狂放生命力,悲劇精神已不復存在5,甚至認為蘇格拉底(Socrates,469-399B.C.)對邏輯、理性的強調,貶低藝術創作,使西方文化逐漸喪失希臘悲劇中的戴奧尼索斯精神,亦即創作中最寶貴的生命力6,也導致「現代人都過度高估了他們的『阿波羅』(Apollonian)本質,而喪失了他們的『戴奧尼索斯』(Dionysian)本性。」7

戴奧尼索斯經神是希臘悲劇的精神支柱,也是藝術創作的原動力,它引申出了創作中非理性的層面,亦即創作的充分自由。此種如酒神般狂癲的創作自由,是藝術生命的來源。

|

|

|

|

三、《查拉圖斯特拉如是說》

1883年,尼采以《查拉圖斯特拉如是說》一書再度震撼世人。在這部似小說又似神諭的著作中,尼采將自己化身為查拉圖斯特拉,一位古代波斯的智者,在深山隱居修行之後,已覺智慧飽滿,急須向他索求智慧的凡人。而藉由查拉圖斯特拉之口,尼采展露他最撼動人心也最為人津津樂道的哲學思想,包括「精神的三變」、「上帝已死」、「超人哲學」等,這些創見對藝術創作者而言確實值得深入探索與玩味。

(一)、精神的三變

所謂「精神的三變」乃指人生精神的三個層次的轉變,並分別以三種動物象徵之:駱駝、獅子、嬰兒。駱駝象徵人生的被動階段,亦即一味地聽從別人對你說:「你應該如何!你應該如何!」;人一旦從被動中覺醒,開始懂得自己對自己說:「我要如何!我要如何!」就代表進入獅子階段,這過程即為從被動變成主動,自己主宰自己,自己做自己的主人,同時也意味著自己對自己負責。但獅子階段並非人生目標,還有第三個層次稱為嬰兒。嬰兒代表天真的、真誠的、全新的開始,充滿無限希望與可能性,更意謂發現真正的自我,從內在的真誠出發。

尼采的「精神三變」為迷惘盲目的人生提供了精神上的明確指引,從駱駝階段開始,「一切困苦之最將由肩負重擔的精神承擔」8,精神在此時是一種磨練,以便為下個階段作準備;當我們意識到自己存在的價值,則沉睡的獅子已醒,開啟了獨立自主的、積極主動的、充分自由的人生階段;在飽經風霜、叱吒風雲之後,若能體悟更超然的人生精神,虛懷若谷、反身而誠、返樸歸真,方能進入完滿的、全新的、充滿無限希望的人生境界。無奈一般人多不自覺或不願意改變,有人做了一輩子的駱駝而不自知,有人沉溺在獅子的階段而無法超脫,而欲達到嬰兒的超然境界,全憑一個人的勇氣與悟性。以類比的方式來看,我們在藝術創作之路上豈非如此?駱駝,如同創作上的學習階段,是必要的一段長時間的磨練,包括技術上與認知上的學習,過程中得不斷聽別人對你說:「你應該如何!你應該如何!」經過扎實的學習階段才有可能進一步從事創作,在真正的創作過程中必然是自己對自己說:「我要如何!我要如何!」也就是自己做自己的主人。然而,我們皆知掌控純熟的技術絕非創作的終極目的,藝術的精神內涵才值得一生的追求,而精神的追求最寶貴者莫過於「真」,創作因「真」而超越技術,因「超越技術」而充滿無限可能性。因此,從駱駝、獅子到嬰兒三個層次的精神變化,體現在創作技術上即是從「學習技術」、「掌控技術」到「忘記技術」,對應到藝術創作階段上即為從「學習階段」、「創作階段」到「返璞歸真」。

(二)、上帝已死──重估一切價值

早在1872年尼采在《悲劇的誕生》中已透露他反傳統的性格,例如:他一反歷代學者對蘇格拉底的推崇,提出獨到見解,認為蘇格拉底是西方創造力精神(戴奧尼索斯精神)的扼殺者。其次,尼采所推崇的戴奧尼索斯精神,亦可理解為「反絕對理性」或「創作上的充分自由」,這種反傳統的精神,在《查拉圖斯特拉如是說》中的「上帝已死」更達到高峰。估且不論西方的基督教傳統早已深入人心,光是從成長於基督教家庭(其曾祖父、祖父、外祖父、父親三代均為牧師)的尼采口中喊出「上帝已死」便足以令人震驚,難以想像這需要多大的勇氣。

尼采藉由「上帝已死」來表明他拒絕「絕對價值」,否定有一客觀而普遍的道德律。9因此尼采的「上帝已死」,絕不能僅視之為一個無神論者對陳腐基督教會的抨擊,而應理解其更深層的意涵,即為「重估一切既定的價值」,也就是「對西方文化的基礎進行徹底的反思」10。

巧合的是,尼采出版該書時,塞尚已開始進行他對永恆秩序的追求,梵谷如浮雕般粗曠的筆觸已震撼畫壇,而印象派畫展也已舉辦了七屆,左右巴黎畫壇已久的傳統學院派勢力在彼時亦逐漸遭到質疑,整個十九世紀的巴黎正處在新舊交替的「反傳統」氣氛之中,尼采「重估一切既定價值」的呼聲似乎與之遙遙呼應。直至二十世紀後半,這種「重估一切價值」的精神,在後現代藝術中達到頂點。

上文所言之「創作的充分自由」同時也反映了尼采「反叛傳統」以及「重估一切既定價值」的一貫思想,可說完全體現在後現代藝術的「不確定性」精神中,如同高宣揚在《論後現代藝術的「不確定性」》文中所述:「後現代藝術家對傳統藝術之終極價值的徹底批判精神,無疑地繼承和實踐了尼采的『對一切價值重新估價』(Umwertung aller Werte)的口號。」11因此,後現代藝術的基本精神是創作上的「充分自由」、「不確定性」、「充滿無限可能性」等,在此看來宛如尼采哲學的延伸。

(三)、超人

尼采提出「上帝已死」已展開對傳統禮教、絕對價值的懷疑與抨擊,然而,這並未帶來混沌主義或虛無主義的失落感,因他同時在《查拉圖斯特拉如是說》中提出著名的「超人」哲學。由德文Übermensch來看,「超人」應解為Overman,而非Superman,其意即為「超越的人」。尼采認為人類只是由動物通往超人之間的「繩索」,人類是需要被超越、被克服的物種,因為超人才是「大地的意義」。

解讀尼采的「超人」哲學,個人認為它至少呈顯了兩層意義,其一,十九世紀在科技進步與達爾文「進化論」的推波助瀾之下,使「人類中心主義」的自負心態達到高峰,而尼采的「超人」哲學可說重新定位了人類的地位,人類並非完美的物種,仍有待被超越。其二,「超人」是充滿力量的,其力量來自於自覺、創造力,是能以其豐沛的生命力創造出新的價值的物種。正如戴夫˙羅賓森(Dave Robinson)所言:

超人是飽含力量的、強壯而健康的個體,他們在世間具體的生存著,遠離對超越實在的信仰,更不會受到「獸群道德」的限制。他們明白並接受人類處境的荒謬,他們會成為創造自身的藝術家,同時將來也會成為脫離國藉限制的泛歐洲團體。12

在庸庸碌碌的人群之中,尼采期望充滿力量與自信的超人出現。「能力、智力與驕傲,三者融合在一起便造就了超人。」13藝術創作,作為人類獨特創造力的顯現,確實需要這種超人的精神:力量、智能、傲氣與創造力。

|

|

|

|

四、結語

作為現代西方哲學的開拓者,思想的改革者以及影響力最大的哲學家之一,尼采哲學思想中的「反傳統」、「反權威」、「充分自由」等精神,至今仍令身為藝術創作者與研究者的我們獲得深刻的啟示。儘管他不像康德(Immanuel Kant, 1724-1804)或黑格爾(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831)在其哲學論述中直接探討美學問題14,但尼采本人的音樂涵養15,以及對藝術的重視是無庸置疑的。再者,尼采似寓言,似小說又似詩歌的文風,更讓他的著作介於哲學與藝術之間。

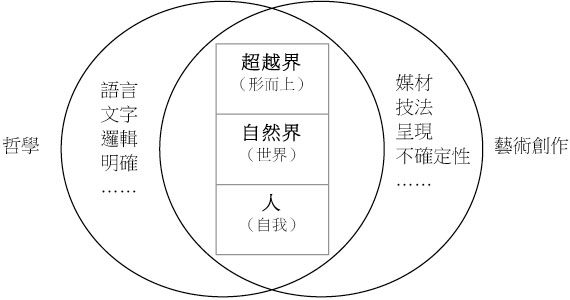

論述至此,可再進一步分析哲學與藝術之間的關係。任何體系完整的哲學思想都離不開超越表象、超越現實或形而上的探索,同時又涉及與生命真正相關的問題,若僅止於有形可見的表象世界則不成系統,換言之,哲學探究離不開「自我」、「世界」與「超越界」(Transcendence)16三大範疇。就哲學的三大範疇的探究而言,藝術創作的內涵便與之產生交集(如圖示),例如塞尚作品與柏格森哲學的關聯17、塞尚創作追求與道家思想的精神對應18、賈克梅第與存在主義的關係19等,均呈顯了哲學探討與藝術創作的共通性。

|

|

|

|

|

|

【圖示】:哲學探討與藝術創作的共通性

|

|

|

|

然而,哲學畢竟無法等同於藝術,更無法相互取代,乃因二者在生成與傳達上的差異,哲學的產生須經由邏輯推理與語言文字,而藝術創作則須藉由媒材、技法來呈現,前者以理性思考為主,後者則需要較大的感性成分,因為,藝術家在創作過程中藉由思考與探索所產生的「創作理論」與哲學家經由邏輯推理所派生出來的「哲學理論」不盡相同。但基於此二者均須藉由「觀察世界」、「體驗生活」等過程來建構自己的思想體系,並同樣涵蓋「人」、「自然界」與「超越界」來看,藝術創作與哲學探究是有其共通之處的。

(本文為新竹教育大學專題演講文稿 / 2009.7.22)

|

|

|

|

|

|

註釋

1. 陳懷恩譯,戴夫˙羅賓森《尼采與後現代主義》,貓頭鷹出版,台北市,2002,P.12-13。

2. 劉崎譯,尼采《悲劇的誕生》,志文,台北市,2007,P.71。

3. 張汝倫《現代西方哲學的十五堂課》,五南,台北市,2006,P.55。

4. 同註2, P.121。

5. 張汝倫,P.55。

6. 參見:尼采《悲劇的誕生》

7. 同註1,P.27。

8. 林建國譯,尼采《查拉圖斯特拉如是說》,遠流,台北市,1989,P.23。

9. 傅佩榮〈西洋哲學精華錄—現代哲學百家爭鳴〉講座講義,2008.3.6於台北市。

10. 同註3,P.62。

11. 高宣揚《論後現代藝術的「不確定性」》,唐山,台北市,1996,P.94。

12. 同註1,P.57-58。

13. 威爾˙杜蘭特《哲學的故事》,好讀,台中市,2002,P.442。

14. 康德在《判斷力批判》中對美與審美做了精闢的分析,而黑格爾更著述《美學》三卷,針對

自然美、藝術美、藝術的類型與發展等發表過獨到見解。

15. 尼采曾與音樂家華格納交往甚密,甚至曾言:「人生如果沒有音樂,將是最大的錯誤。」

16. 關於「超越界」一詞,筆者參考傅佩榮《哲學與人生》(天下遠見,台北市,2003,P.345)

書中所言,用於指稱相對於有形可見的「自然界」。

17. 參:尤昭良《塞尚與伯格森》,台北市:宜高文化,2003。

18. 參:胡朝景〈塞尚水浴圖與「道」的精神對應〉,2008。

(http://www.lotus-tw.com/hu/w_treatise_03.html)

19. 參:何政廣、黃舒屏《存在主義藝術大師-傑克梅第》,台北市:藝術家,2003。

|