|

國立臺灣師範大學藝術學博士 2007 胡朝景

|

|

|

|

從畢馬龍與加拉蒂亞的故事談創作者與作品

|

|

著名的神話故事「畢馬龍與加拉蒂亞(Pygmalion and Galatea)」出自古羅馬詩人奧維德(Publius Ovidius Naso, 43BC-14)的史詩《變形記》(Metamorphoses),故事描寫塞普洛斯(Cypriot)國王兼雕刻家畢馬龍愛上自己雕刻的女人,並乞求諸神賜予雕像生命,日復一日,維納斯(Venus)受其真誠感動而將雕像變為真人,成為千古傳唱的愛情故事。

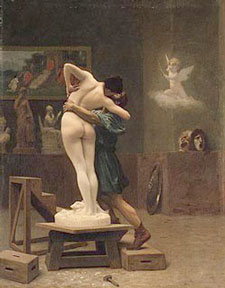

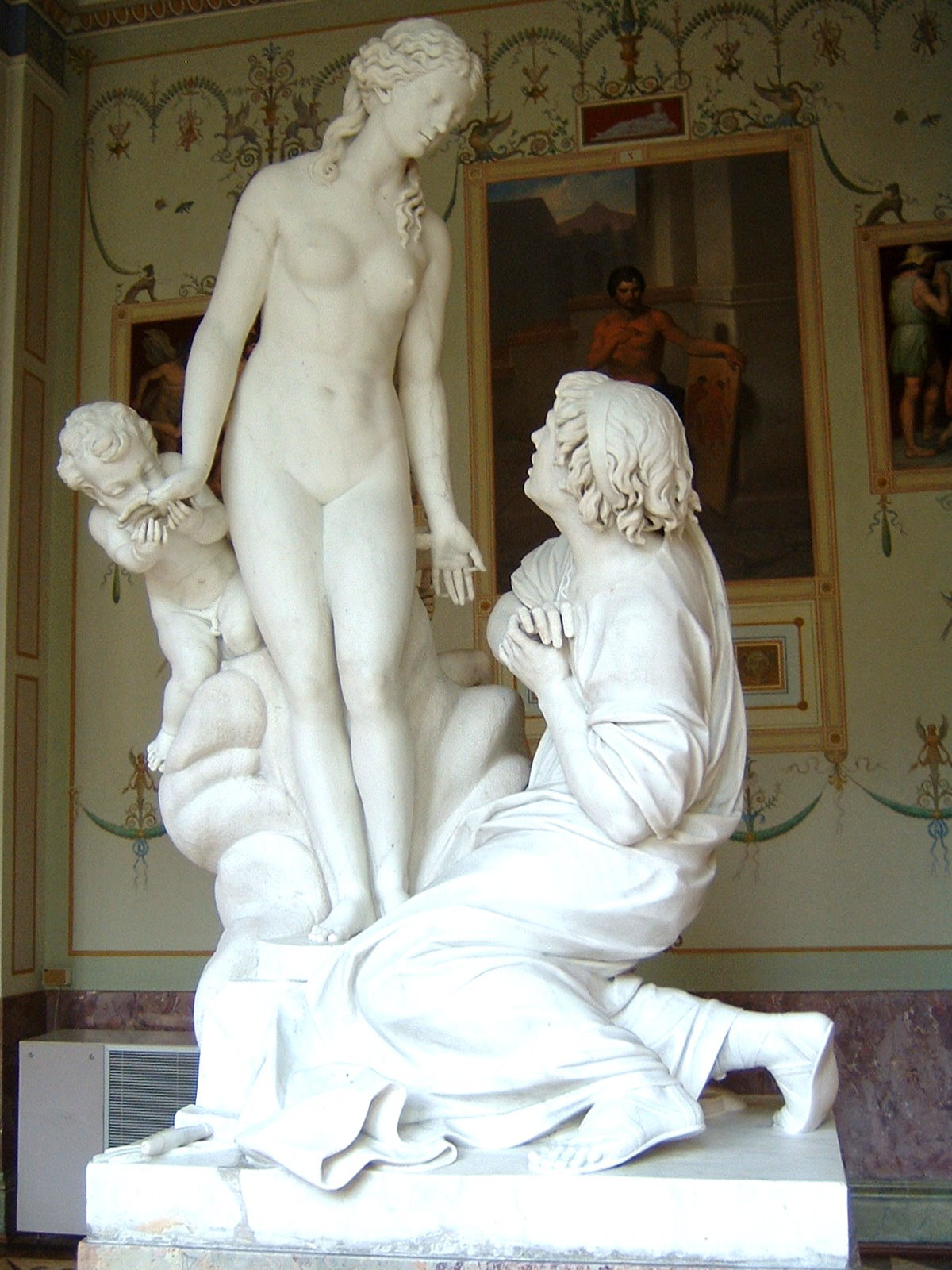

筆者曾藉由「畢馬龍與加拉蒂亞」的故事繪製作品《信念−−藝術家與作品》(如圖:1),以闡釋創作者與其作品的關係。其實在藝術史上以該神話為主題的作品不少,較著名者為:十八世紀法國畫家布雪(Francois Boucher, l703 ~ 1770)(如圖:2)、十九世紀法國學院派畫家傑洛姆(Jean-Leon Gerome,1824-1904)(如圖:3)以及十八世紀法國雕刻家法科涅(Étienne Maurice Falconet,1716-1791)(如圖:4)等,均透過其作品生動呈現了這浪漫的神話故事然而不同於前輩大師插圖式的表現方式,筆者嘗試以自己的觀點重繪此神話,因對筆者而言,「畢馬龍與加拉蒂亞」不只是神話,它同時可衍生關於創作、作者與作品的許多問題。

|

|

|

|

|

|

|

【圖1】:胡朝景 信念−−藝術家與作品

2007 水彩,紙 108x 70cm |

|

【圖2】:布雪 畢馬龍與加拉蒂亞

油彩畫布 329 x 230 cm |

|

|

|

|

|

|

【圖3】:傑洛姆 畢馬龍與加拉蒂亞

1881 油彩畫布 88.9 x 68.5 cm. |

|

【圖4】:法科涅 畢馬龍與加拉蒂亞

1763 大理石雕 高83cm |

|

|

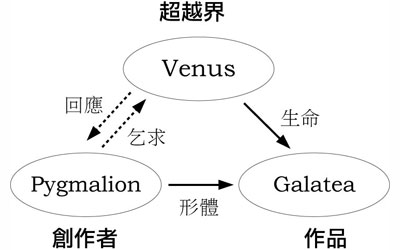

藉由該神話故事中的三個角色(畢馬龍、加拉蒂亞與維納斯)正可說明創作者與作品間的微妙關係,如圖5所示:

|

|

|

|

|

|

【圖5】:

《畢馬龍與加拉蒂亞》中創作者與作品之關係

|

|

|

故事中的主角畢馬龍代表「創作者」,而加拉蒂亞是其「作品」,不論畢馬龍的技術如何優異,他所能做的僅止於賦予加拉蒂亞完美的形體。形體終究只是沒有生命的空殼,但偉大的藝術家絕無法滿足於此,因為完美的技術絕非創作的終極目的,故畢馬龍向諸神乞求伺予其作品生命,此舉可象徵「創作者」賦予其「作品」形體時的精神運作,若排除神話的超自然現象,以現實角度來看,「創作者」與「超越界」1(或「神」)可以視為一體,因為在創作的過程中,藝術家可以扮演神的角色。

此外,在作品《信念−−藝術家與其作品》中,筆者改編神話情節,於加拉蒂亞逐漸變成真人的同時,畢馬龍卻逐漸變成雕像。此種表現方式除了傳達「創作者將其生命灌注至作品中,而自己逐漸凋零」之外,筆者亦藉此詮釋「創作者功能的重新界定」與「作品的自我言說」:

|

|

一、創作者功能的重新界定

隨著一九七○年代末期新表現主義的興起,以及羅蘭˙巴特(Roland Barthes, 1923-1983)的「作者之死」(death of the author)、米歇爾˙傅科(Michel Foucault,

1926-84)的「作者消失論」,2皆使創作者的定位在現今的創作行為中重新被界定。如同謝東山教授在其《當代藝術批評的疆界》一書中所言:

過去,「創作」經常與「奉獻」或甚至「為創作犧牲個人生命」聯想在一起。今日,創作者的標記已降低至什麼都可能存在,唯獨作者是不存在的地步。在後現代社會中,傅科指出,作者「在其創作中必須扮演死人(the dead man )角色」。3

基於「藝術家在其創作時是從社會所能認知的『符號影像示意系統』內,去尋找可供使用的語言」4而衍生出的「作品無原創者」或「作者之死」的理論,是新表現主義畫家使用「圖像挪用」手法的理論基礎。5而筆者在此用以引申為作者創作作品之後,已無存在的必要,進而使「作品的自我言說」成為可能。

二、作品的自我言說

衍生自「創作者功能的重新界定」,「作品的自我言說」是順理成章的。一件作品,被藝術家創作出來的同時,它自己本身便已成為一個個別存在的「生命體」,亦自然而然地向觀者展現出其外在與內隱的意涵。高宣揚先生在〈藝術現象學的基本問題〉一文中,曾藉由存在主義哲學家海德格爾(Martin Heidegger, 1889-1976)對梵谷(Vincent van Gogh, 1853-90)的作品《一雙鞋》(如圖6)的分析,來闡釋作品自我的生命力:

|

|

海德格爾說:“藝術作品絕不是對那些總是現成的個別存在者的再現”。“這幅畫,作為藝術品,讓人懂得了鞋真正是什麼,因為這幅畫‘有所言說’。”這就是說,這幅題名為《一雙鞋》的油畫,作為具有其自身生命力的藝術作品,當它展現在我們面前的時候,它向我們‘言說’,並由此向我們打開了一個存在者的一片混沌境況及其在世歷程,它向我們展現出許許多多有關‘存在’的本真含義;反過來說,‘存在’之為存在,在其展現過程中的全部多種多樣的本真的意義,也棲身於這幅作為藝術作品的油畫之中,然後又在被觀賞的過程中,通過這幅畫的自我言說,這部藝術品自我顯現出藝術的真正生命。6

|

|

|

|

|

|

【圖6】:

梵谷 一雙鞋 1886 油彩畫布 33 x 41 cm.

荷蘭阿姆斯特丹梵谷博物館

|

|

|

姑且不論梵谷在何種情況與何種心境畫出了《一雙鞋》,觀者僅需透過畫面本身便可傾聽來自作品細訴的故事。確實,透過作品的內在生命,它將以觀者可以接收的「語言」展現其「本真含義」,而此「語言」與「本真含義」又因不同觀者而異,原因在於不同觀者在先前經驗上的差異:

當我們能在理解一部偉大「藝術作品」的同時,我們已帶著既有的經驗,也帶有我們將要扮演的角色,整個理解是個未知數,是在接受某種挑戰,並不是我們在向一個對象提出質詢,而是「藝術作品」在向我們提出問題,正是這些問題造就了「藝術作品」。因此我們對「藝術作品」的體驗,是被包容在我們自我理解的整體性和持續性中。7

因此,當「作品」被創作者完成之後便可視之為獨立的「生命體」,而「創作」就是「體現生命」,「創作的歷程」就是「體現生命的歷程」,亦即對生命的體悟與實踐,對生命本質的真誠探索。

(本文為長榮大學專題演講文稿 / 2008.5.23)

|

|

|

|

|

|

註釋

1.「超越界」一詞系筆者於2007年10月研修台大哲學系傅佩榮教授主講之「哲學與人生」課程時傅教授所言,意指相對於「現實界」(包含「人類」與「自然界」)。

2. 參:謝東山《當代藝術批評的疆界》,帝門藝術教育基金會,台北市,1995,P.167,184-188。

3. 謝東山《當代藝術批評的疆界》,P.187-188。

4. 謝東山《當代藝術批評的疆界》,P.185。

5. 同註2。

6. 高宣揚〈藝術現象學的基本問題〉,本文為高教授在中央美術學院、清華大學美術學院、首都師範大學及廈門大學藝術學院的演講稿,2007。

7. 石朝穎《藝術哲學與美學的詮釋問題》,人本自然文化,台北縣,2006,P.50。

|